作者|趙宇飛

簡介|芝加哥大學碩士

興趣|早期現代政治哲學

編輯|黃麒瑄

導言

眾所周知,終身教授制(tenure)是北美高校普遍採用的教職制度。在評為終身教授後,如果沒有法律上的正當理由,教職一般不能被終止。因而,這一制度既是對學術能力的考驗,也是對學術自由的保護。在終身制下,終身教授以及處於終身制軌道(tenure track)上的助理教授(assistant professor)或副教授(associate professor)在各個學科學術體系的內部佔據著主導地位。至於其他各種名目的學術職位,如講師(lecturer)、訪問助理教授(visiting assistant professor)、博士後(postdoc)等,則要麼處於相對邊緣性的位置,要麼只被視為走上終身制軌道前積累經驗和學術資歷的跳板。

不過,即便是在終身制教職中,也有進一步的區分。與中國不同,北美高校除了一般意義上的「大學」外,還有大量的「學院」。簡言之,大多數的大學能夠招收博士生,而學院則往往只培養本科生。在這一區分下,能夠招收博士的高校院系提供的教職就顯得尤為可貴。在現行的學術體制中,博士的培養是學術再生產的關鍵環節。如果沒有獲得博士學位,就無法在高校中找到任何一種教職,當然也無法再培養下一代的學生。從導師的層面上說,只有培養出更多的博士,然後這些博士前往各個高校任職、進一步培養出再下一代的學生,其學術思想和學術研究方法才能不斷得到傳承。當然,強調博士培養的重要性並非為了否定本科學院的作用,本科教學無疑也可以傳遞學術思想、講授研究方法。但對於學術再生產而言,博士這一環似乎更為要害。

在上述前提下,博士的輸出就尤其重要。對於院系而言,能夠輸出博士、尤其是向本專業內學術聲譽較高的院系輸出博士,顯然是該院系在該專業內學術地位的體現。對於在讀的博士生而言,能夠在畢業後找到什麼學校的教職則意味著出路(即所謂的placement)的好壞,對未來學術道路的影響不言而喻。

在政治理論專業中,北美各個高校的博士項目分別輸出了多少博士?各校政治理論專業的教授又是從哪裡獲得博士學位的?本文所關注的就是這兩個核心問題。當然,這兩個問題實為一體之兩面,因為所有教職的輸入都對應著博士的輸出。為了探究上述問題,筆者借個人申請博士的機會,查閱了北美45所招收政治理論方向博士生的高校,及上述高校中兩百多位政治理論專業教授的學術經歷,列出各個教授目前在職的學校及獲得博士學位的學校,最終獲得了236個有效的數據點。需要注意的是,此處所說的教授僅包括已獲得終身教職的或處於終身制軌道上的教職人員,而不包括講師、訪問助理教授、博士後等。

在展開具體的分析前,首先需要對數據收集做一些簡要的說明。第一,在選定高校時,除參考了US News公佈的政治理論專業美國高校排名外(最新的2017版排名列出了12個高校),主要根據筆者個人對各校政治理論博士項目的學術聲譽(academic reputation)的印象來做篩選。這一篩選方法無疑非常主觀,但也是不得已而為之,因為目前似乎不存在更可靠、容納高校數目更多的政治理論專業排名。不過,即便在篩選學校時難免帶有主觀性,但可以確定的一點是,學術聲譽最靠前的北美高校政治理論博士項目,大多數應已涵蓋在其中了。第二,在蒐集教授信息時,僅包括了在政治學系下研究政治理論專業的教授。有一些教授固然也涉獵政治理論,但就職於哲學系、歷史系等院系,一律不列入。另外,部分政治學系下列於政治理論專業下的教授,可能同時持有政治理論博士學位(PhD)和法學博士學位(JD),且主要研究方向為法律相關,則一般也不採為有效的數據點。第三,極個別教授的履歷中沒有標明博士畢業院校,且在筆者能找到的公開資料中也無法獲得相關信息,則只得在蒐集數據點時略去。最後,極個別教授在政治理論專業曾獲得不止一個博士學位,則只計入其獲得時間較靠後的學位。

本文的分析主要分為三個部分。第一部分會從整體上討論各校的輸入和輸出情況,並畫出博士畢業高校-就職高校的網絡圖。第二部分則進入到更具體的層面,並以紐約高校圈子、加州高校圈子及加拿大高校圈子為例,考察北美高校政治理論專業在尋找教職和招募教職時存在的「地域圈子」現象。第三部分將以「施特勞斯學派」這一案例入手,討論政治理論學術流派在不同高校之間的地域轉移和不同代際之間的傳承。

|

| 現行的學術體制中,博士的培養是學術再生產的關鍵 |

一、博士畢業高校-就職高校網絡圖

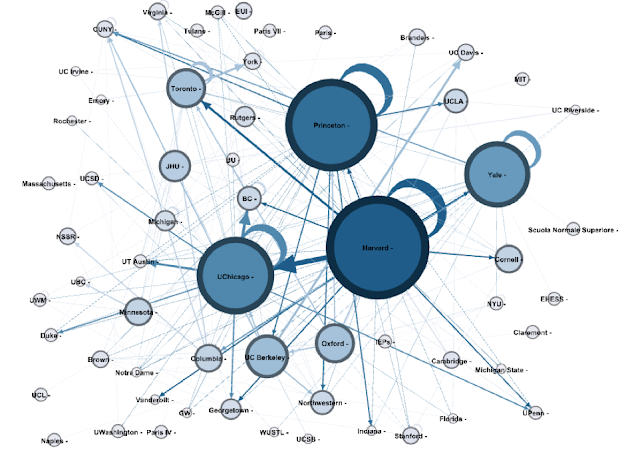

根據收集到的來自45所高校的236位教授的信息,運用相關軟件,可以畫出如下的博士畢業高校-就職高校網絡圖:

|

| 畢業高校-就職高校網絡圖 |

在上圖中,各節點的大小大致代表了相應高校政治理論博士項目向筆者所查閱的45所高校的政治學系輸出的教職總人數。箭頭代表著輸出的方向,箭頭的粗細代表著一校向另一校輸出的人數。如果清點圖中的節點數目,會發現大於45個,這是由於少數幾個高校雖然向這45所高校的政治學系輸出了政治理論專業的教職,但自身並不在這45所高校的名單之中。這一情況主要發生在歐洲高校,如牛津大學、劍橋大學、巴黎政治學院等。極少數北美高校(如Claremont Graduate University)也屬於類似情況。另外,部分高校(如哈佛大學、多倫多大學、芝加哥大學等)的節點有指向自身的紐帶(即相應的圓圈旁帶有重影),這意味著這些學校政治理論方向的教授中,都各自至少有一位是在本校獲得了博士學位。

直觀上看,哈佛大學、普林斯頓大學、芝加哥大學和耶魯大學這四所學校(以下簡稱H-P-C-Y)的度數中心度(point centrality)最高,即在圖中相應的圓圈最大,其中尤以哈佛大學為突出。這一直覺當然也有數據上的支持。在236位教授中,僅哈佛大學一家的政治理論博士項目就輸出了39位博士,佔到約16.5%,即六分之一。普林斯頓大學和芝加哥大學次之,各輸出了27位博士。耶魯大學再次之,輸出了18位博士。以上四所學校共輸出了111位博士,佔到總數的47%,堪稱半壁江山。換句話說,北美高校最頂尖的這一批政治理論博士項目,其負責授課、培養學生的教授中,有將近一半來自於以上這四所學校。並且,這一數據已經是在考慮了第二部分中將提到的地域圈子現象後的結果,對此我們會在後文詳述。

如果我們考察H-P-C-Y四校內部的博士-教職流動,會發現更為驚人的數據。在這四所高校的政治學系中,共有37位政治理論專業的教授。而在這37人中,有21人就在這四校中的某一所高校獲得了博士學位。也就是說,位於北美政治理論專業教職市場頂端的這四所學校,其教職的「內部消化率」達到了56.76%,超過了一半。

無論根據直覺還是數據,H-P-C-Y四校的優勢都非常明顯,因而我們可以將這四校歸為第一檔。對於輸出教職人數在4人到14人之間的高校,可以歸為第二檔,共10所。其餘高校(即輸出教職人數在3人或以下的高校),可以歸入第三檔。如果對第二檔再做區分,那麼可將輸出人數在10人到14人之間的3所學校歸為第二檔(上),包括伯克利、牛津和多倫多大學。輸出人數在4人到8人之間的7所高校則可歸為第二檔(下),包括哥倫比亞大學、明尼蘇達大學、約翰霍普金斯、康奈爾、波士頓學院(BC)、西北大學和UCLA。如果說H-P-C-Y四校是整個網絡中的主要核心節點,那麼以上10所高校就是網絡中的次要核心節點。在這10所高校中,又可以分為兩類。伯克利、多大、哥大和UCLA這4所高校應各自被視為某個地域圈子的核心節點(詳見本文第二部分),而其他6所高校則並非某個地域圈子的核心節點。

將這10所高校放在一起看,他們共輸出了73人,佔總數的約31%,不到三分之一。若再將這10所高校與H-P-C-Y四校放在一起看,則這14所學校共輸出了184人,佔總數的約78%,超過四分之三。相應的,其餘所有學校總共輸出了52人,佔總數的約22%,不到四分之一。在這52人中,又有13人來自歐洲,僅39人來自北美高校系統內部。換句話說,除了4所主要核心節點高校,及10所次要核心節點高校外,其他所有北美高校向本文所討論的45所高校政治理論教職輸出的人數僅為39人,佔總數的16.5%,與哈佛大學一所高校的輸出人數相當。

將各校輸出教職人數按多寡排列(從39人到1人),得到了下面的「輸出教職人數分布圖」。圖中橫軸表示序列,數字越小則高校輸出人數多寡的排名越靠前。縱軸為各個高校輸出教職的具體人數。需要注意的是,在本文重點考察的北美45所高校中,有十餘所高校的政治學系沒能向這45所高校內部的教職系統輸出任何的政治理論專業博士。這十餘所高校沒有包含在「輸出教職人數分布圖」中。

|

| 教職人數分佈圖 |

在得出了各校的博士輸出情況後,將其與前文提及的US News政治理論專業美國高校排名(Best Political Theory Programs)及筆者早先對各校政治理論博士項目學術聲譽的印象作對比,發現了一些意想不到的結果。第一,US News榜單中部分排名相當靠前的高校,成功輸出的博士人數驚人的少。其中包括:杜克大學的政治理論專業在榜單中排名第6,僅次於H-P-C-Y四校及伯克利,但僅向本文考察的45所高校輸出了1位博士。密歇根大學安娜堡分校在榜單中排名第7,共輸出了3位博士。聖母大學在榜單中排名第8,博士的輸出量竟然為0人。由此可見,這三所在榜單上專業排名相當靠前的高校,其博士畢業生在北美高校尋找教職的情況並不十分理想。如果考察以上三校政治理論項目官網上的博士畢業出路統計,會發現基本能夠與上述結論相符合。

第二,除了上述三校外,一些一般認為在政治理論領域學術聲譽不錯的高校,博士輸出情況似乎也欠佳。例如,布朗大學輸出了2人,麥吉爾大學輸出了1人(且為向「加拿大高校圈子」內輸出,詳見本文第二部分),紐約大學輸出了1人(且為向本校輸出),賓夕法尼亞大學輸出了1人,等等。不過,同樣令人驚訝的是,個別學校雖然在印象中在專業領域內不算非常突出,但博士輸出情況很不錯,如明尼蘇達大學、約翰霍普金斯等。

另一個值得討論的點是北美之外的政治理論項目向北美高校輸出的博士。可以明確地看到,只有少數歐洲國家的高校有能力向北美輸出政治理論專業的博士。更準確地說,只有英國、法國和意大利這三個國家。其中英國高校向北美輸出的博士最多,包括牛津12人,劍橋3人,倫敦大學學院(UCL)1人。其他在政治理論領域內知名的英國高校,如倫敦政治經濟學院(LSE)、聖安德魯斯、愛丁堡大學等,則輸出量為0人。之所以如此,或許一大原因在於,英國這些知名高校畢業的政治理論方向博士生更願意留在本國,而非前往美國尋找教職。畢竟,英美兩國的學術體制並不完全相同,且英國政治理論的博士項目往往培養時間較短(或許是出於這一原因,筆者在檢索簡歷時發現,個別人在獲得牛津或劍橋的政治理論方向博士學位後,又在美國高校讀了第二個本專業的博士學位),這都使得英國畢業的博士生在美國高校教職市場上佔有率較低。

除了英國外,僅有法國向北美45所高校的政治理論方向教職輸出了5位博士,意大利則輸出了4位博士。在第二部分中,我們會看到,這9位來自歐陸的教授所就職的高校有明顯的地域特色。尤其值得一提的是,其中有4位都就職於由哥大、CUNY、紐約大學和新學院(The New School,或NSSR)組成的「紐約四校圈子」中。

二、地域圈子與內部消化

在上文中已屢次提到,北美高校政治理論專業的教職市場存在明顯的地域圈子現象。在筆者所考察的45所高校中,主要存在三個凝聚子群(cohesive subgroup)。具體而言,就表現為三個以地域為紐帶的高校圈子:紐約四校圈子、加拿大三校圈子和加州七校圈子。在這三個地域圈子內,出現了所謂的內部消化現象。一方面,在這些高校政治理論專業就職的教授,有較大的比例來自地域圈子內的高校。另一方面,這些學校成功向45所北美政治理論專業頂尖院校輸出的博士生中,也有很大的比例流向了地域圈子內的高校。

1、紐約四校圈子

紐約四校圈子由哥倫比亞大學、CUNY、紐約大學和新學院組成。事實上,這四所學校地理位置極為接近,都地處曼哈頓,各自校區間車程不超過半小時。在博士輸出方面,哥大輸出的8位博士中,有2人在新學院任教,另有2人在CUNY任教。CUNY輸出的2位博士中,1人留在了本校,另一位則去了新學院。新學院輸出的2位博士中,有1人在哥大任教。紐約大學唯一輸出的博士,則在本校任教。綜合以上數據,這四所高校共輸出了13位博士,其中有8人留在了紐約四校圈子內部。

在獲得教職的教授方面,這四所高校目前共有30位政治理論專業的教授。如上所述,來自紐約四校圈子內的有8人,佔約26.7%,超過四分之一。在其餘的22位教授中,5位來自耶魯,3位來自普林斯頓,2位來自伯克利。另有4位來自法國或意大利。以上數據在兩個方面值得留意。其一,紐約四校圈子的教職中,從歐陸輸入的人數尤為多。本文在第一部分中提到,北美45所高校的政治理論專業共輸入了9位在歐陸高校獲得博士學位的教授,而其中竟有接近一半是在紐約四校圈子內任教。究其原因,這應與紐約四校圈子內部強烈的左派氛圍有關。法國和意大利高校的左派氛圍大多也相當濃厚,因而紐約四校圈子引入了不少學術背景來自歐陸的教授,也並不難以理解。確實,如果具體考究這4位在歐陸高校獲得博士學位的教授,他們的研究興趣無一例外均集中在美國學界語境中相當「左翼」或「進步派」(progressive)的主題上。其二,在這四所高校的30位教授中,僅有1位來自哈佛,0位來自芝大。考慮到哈佛和芝大的政治理論專業在北美高校網絡圖中均佔據了主要核心節點地位,且輸出博士人數為第一和並列第二,這兩所高校對紐約四校圈子明顯偏低的輸出數據無疑值得關注。鑒於高校院系招募教職和博士畢業生謀求教職是一個雙向選擇的過程,筆者對這一現象初步的解釋是,或許是因為哈佛和芝大的政治理論專業在學術取向和研究風格上與紐約圈子的四校相差甚大,才導致了明顯的輸出偏低。

2、加拿大三校圈子

本文要討論的第二個地域圈子是加拿大三校圈子,包括多倫多大學、麥吉爾大學和約克大學。在博士輸出方面,多大輸出的10位博士中,有1人留在了本校,另有3人在約克大學任教。麥吉爾大學僅輸出了1位博士,在多大任教。約克大學輸出了3位博士,其中2人留在了本校。綜合以上數據,這3所高校共輸出了14位博士,其中7位留在了加拿大三校圈子內部。

在獲得教職的教授方面,這3所高校目前共有24位政治理論專業的教授。如上所述,來自加拿大三校圈子內的有7人,佔約29.2%,超過四分之一。在其餘的17位教授中,2位在法國高校獲得博士學位,另外15位教授的博士畢業院校則相對分散地分布在哈佛大學(4位)、普林斯頓(2位)、芝大(2位)、康奈爾(2位)、耶魯(1位)、伯克利(1位)、西北大學(1位),均為第一部分中所列的第一檔和第二檔的學校。考察以上數據,再考慮到這三所高校也向美國高校輸出了相當多的博士,我們可以得出結論:至少在政治理論領域,加拿大三校圈子確實可被視為北美高校圈子的有機組成部分。雖然其仍然有一定程度的相對獨立性,但這種相對獨立性只與北美高校內部的其他地域圈子(如紐約四校圈子、加州七校圈子等)相當,而並不至於使其游離於北美高校圈子之外。

3、加州七校圈子

本文要討論的第三個地域圈子是加州七校圈子,包括伯克利、UCLA、UC Davis、UC Irvine、UC Riverside、UCSB和UCSD這7所UC系統的高校。與前兩個地域圈子不同,加州七校圈子內部可以明顯地分為兩個層次:伯克利和UCLA為第一層,而其他各校為第二層。

在博士輸出方面,伯克利輸出的14位博士中,有3人在UC Davis任教,在UC Riverside、UCSB和UCSD任教的各有1人,共計6人在加州七校圈子內找到了教職。UCLA輸出的4位博士中,在UC Irvine和UC Riverside任教的各有1人。UC Davis輸出的2人中,有1人在UC Irvine任教。綜合以上數據,這7所高校共輸出了20位博士,其中9位留在了加州七校圈子內部。

在獲得教職的教授方面,這7所高校目前共有28位政治理論專業的教授。位於第一層的伯克利和UCLA共有11位教授,無人博士畢業於加州圈子內的高校。具體而言,博士畢業於普林斯頓的4人,畢業於牛津的3人,畢業於哈佛、康奈爾、約翰霍普金斯的各1人,另外有1人畢業於法國高校。位於第二層的5所高校共有17位教授,其中9人來自加州七校圈子內部,佔到了約53%,超過了半數。更準確地說,這9人均來自伯克利、UCLA和UC Davis這3所學校。另外的8人中,3人來自芝大,2人來自約翰霍普金斯,來自波士頓大學(BU)、喬治城大學和西北大學的各1人。

小結

將以上三個地域圈子放在一起看,在其所涉及的14所高校任教的政治理論方向教授共計82位(佔總數的約34.7%),而這14所高校在北美45所高校構成的教職市場上則共計輸出了47位博士生(佔總數的約19.9%)。在這47位博士中,有24人在各自地域圈子內的高校找到了教職,佔比約51%,超過了半數。而在這些高校任教的82位教授中,則相應的也有24人是在各自地域圈子內的高校獲得了博士學位,佔比約29.3%,超過了四分之一。

如果我們研究H-P-C-Y四校畢業的博士生在不同高校政治理論專業教職的佔有率,則會發現,該比例的高低與目標院校是否屬於某一地域圈子高度相關。在屬於三個地域圈子的14所高校任教的82位教授中,博士畢業於哈佛的有6人,普林斯頓9人,芝大5人,耶魯6人,四校共計26人,佔比約31.7%,尚不到三分之一。筆者在第一部分提到過,H_\四校畢業的博士在本文所考察的北美45所高校的政治理論教職中,佔有率約為47%,接近半數。而在除上述14所高校外的31所北美高校中,共有154位教授任教,其中博士畢業於哈佛的有33人,普林斯頓18人,芝大22人,耶魯12人,共計85人。也即,H-P-C-Y四校的佔有率則達到了約55.2%,甚至超過了半數。換句話說,四校在地域圈子外的高校的教職佔有率比在地域圈子內的高校的教職佔有率,高出了約23.5%,將近四分之一。注意到,那14所處於某一地域圈子內的高校,其政治理論專業的教授中有約29.3%是在各自地域圈子內的高校獲得了博士學位,而這一數字與此處的23.5%相差不大。從直覺上說,各個地域圈子內高校間的「內部消化率」似乎基本可以解釋H-P-C-Y四校畢業的博士在這些高校政治理論專業的教職市場中相對偏低的佔有率。基於上述觀察,我們可以認為,在本文討論的幾個地域圈子內部,哥大、多大、伯克利和UCLA這四所高校充當了地域圈子核心節點的作用。

|

| 北美高校政治理論專業的教職市場存在明顯的地域圈子現象 |

三、學術流派:地域轉移與代際傳承

1、施特勞斯學派成員網絡圖

除了地域圈子的內部消化現象外,另一個值得關注的維度是學術流派的傳承和轉移。如前所述,學術思想和研究方法都需要通過培養博士來得到傳承,學術流派更是如此。在政治理論學界內部,學術流派眾多。在本文的第三部分中,筆者將著重分析施特勞斯學派在北美高校政治理論學界的情形。之所以選擇以施特勞斯學派作為分析的案例,主要原因有三。第一,該學派的學術特徵非常鮮明,如「隱微寫作」等文本解讀方法已幾乎成為這一學派成員標誌性的特徵。第二,該學派成員之間的關係較為密切,內部認同程度相對較高。這當然並不是說施特勞斯學派的學者之間沒有學術上的爭論,完全鐵板一塊。例如,該學派內部也存在所謂「東海岸施派」與「西海岸施派」之爭等等。但這些爭論並不改變的一個事實是,學派成員幾乎都對施特勞斯(Leo Strauss)的解讀方法抱有強烈的熱心,並主動地將這一解讀方法擴展到各種經典文本的解釋上去,從而在政治理論或相關的領域內做學術上的擴展。政治理論學界內的其他學術流派,如劍橋學派等,則相對更為鬆散一些。第三,施特勞斯學派在部分高校政治學系的聚集化程度很高,這很大程度上方便了我們討論這一學派在北美高校的擴散和傳承。

在上文提到的45所高校236位教授中,筆者根據個人對施特勞斯學派的認知,做了辨別和篩選,初步認為其中大約有20位屬於典型的該學派成員。需要說明的是,這一篩選必然有所遺漏,因為篩選時在學術興趣、研究方法等方面的標準,都盡量從嚴而非從寬。在北美高校政治理論學界,受施特勞斯或施特勞斯學派的問題意識、學術思路、學術品味影響的學者,遠遠不止20位左右。不過,其中有許多人並不會被認為是典型的施特勞斯學派成員。畢竟,「受該學派影響」或「向該學派的研究思路相對開放」與「成為該學派的成員」之間,相差甚遠。

在篩選出了典型的該學派成員後,運用相關軟件,可以畫出如下的網絡圖:

|

| 施特勞斯學派成員網絡圖 |

在該圖中,各節點的大小代表著相應學校政治學系輸入和輸出施派成員的總和,這比單純的輸入值或輸出值更能體現該校在該學校內部的影響力。可以看到,在北美45所高校中,施派成員主要集中在以下9所高校:芝大、哈佛、多大、波士頓學院、密歇根州立、聖母、UC Davis和耶魯。圖中的Claremont Graduate University不在其列,是因為最初選定45所高校時,該校並不在其中,但該校向聖母大學輸出了一位施派成員。

2、施特勞斯學派的傳承與地域轉移

施特勞斯學派在北美學界的傳播,始於施特勞斯從1949年起轉入芝加哥大學任教。在此之前,他雖然也曾先後在哥大和新學院度過了12年的學術生涯,但當時還沒有建立一個學派的野心,故而在這段時間內,也無從談起施特勞斯學派。因此,芝加哥大學是該學派在北美學界傳播的原點。在施特勞斯之後,他許多知名的學生,如《美國精神的封閉》的作者艾倫·布魯姆(Allan Bloom)、與施特勞斯共同主編《政治哲學史》的約瑟夫·克羅波西(Joseph Cropsey)等施派第二代學者,乃至施特勞斯學生的學生,如納坦·塔科夫(Nathan Tarcov)等施派第三代學者,後來也都回到芝加哥大學繼續任教。毫無疑問,在過去的數十年中,芝加哥大學都是施派的中心。

除了芝大外,哈佛是施特勞斯學派早年的另一個中心,也向北美高校輸出了大量施派的學者。之所以如此,主要是由於哈維·曼斯菲爾德(Harvey Mansfield)在哈佛政治學系的重要影響力。這位施特勞斯的私淑弟子和哈佛政治學系的前系主任,自1961年在哈佛獲得博士學位後,就始終在本校任教,直到現在仍未退休。不過,他在哈佛似乎並沒有完全相同學術取向的繼任者。

如果將筆者篩選出的約20位施特勞斯學派成員按照博士畢業年限排列,就會發現1990年前後是重要的分水嶺。以二十年為學術傳承中的一代,大體上1970年之前獲得博士學位的施派成員屬於第二代施派學者,在1970年到1990年之間獲得博士學位的為第三代施派學者,而在1990年後獲得博士學位的則基本可認為是第四代施派學者或第五代施派學者(後者人數還較少)。可以想見,第二代施派學者應當絕大多數都是在芝大獲得了博士學位。由於曼斯菲爾德的影響力,在第三代施派學者中,有相當多的一批人畢業於哈佛大學,這也使得哈佛成為了這段時期內施派的第二個中心。

然而,在第四代和第五代施派學者中,雖然仍有相當多的人在芝大獲得博士學位,但畢業於哈佛大學的人數顯著下降。取而代之的是波士頓學院。該校的政治學系培養了許多更年輕的施特勞斯學派成員,成為了這一學派新的中心,並輸出了許多博士畢業生在聖母大學、UT Austin、密歇根州立等高校的政治學系任教。波士頓學院在施派內部的影響力,也促成了該校成為北美高校政治理論學界的次要核心節點之一(如我們在本文第一部分看到的那樣)。

而波士頓學院之所以在最近三十年輸出大量的年輕施派學者,當然與該校之前輸入了一大批第二代、第三代施派學者密切相關。隨著第二代施派學者的老去和退休,波士頓學院又在過去二十年里引入了數位第四代施派學者。可以看到,波士頓學院在兩個方面都具有典型性。第一,施特勞斯學派學者從芝大、哈佛、多大等高校向該校的擴散,是某種特定學術流派在校際間做地域轉移的典型案例。第二,該校政治學系內部的施派代際交替,也堪稱是某種特定學術流派在某所特定高校不斷傳承的典型案例。這種地域轉移和代際傳承,並不僅見於波士頓學院。例如,施特勞斯學派在密歇根州立大學、聖母大學、UT Austin、Claremont Graduate University的政治學系也都出現了類似情況。

根據上文對施特勞斯學派這一案例所做的分析,可以歸納出學術流派的代際傳承和地域轉移的規律。某一學術流派要在某校建立影響力,有兩種可行的模式。其一,有個別影響力極大的教授不斷對該流派的思路和研究方法做推廣,如施特勞斯早年在芝大的努力,以及曼斯菲爾德後來在哈佛的努力。其二,該學術流派在該校有多位成員,並不斷引入新的成員。具體到施特勞斯學派,就包括芝大在1970年後的情形,以及後來波士頓學院等高校的情形。顯然,第一種模式是第二種模式的基礎,而第二種模式中的代際傳承能夠成功,也往往意味著學術流派在不同高校間實現了地域上的轉移。

總結

通過分析北美45所高校政治學系中236位政治理論方向教授的履歷,我們建立了博士畢業學校與就職高校之間的社會網絡,並按照博士輸出人數對各校做了分層。哈佛、普林斯頓、芝大、耶魯這四所高校無疑是整個網絡的主要核心節點,這四校的博士畢業生在北美政治理論學界教職系統中的佔有率接近一半。除這4所高校外,伯克利、牛津、多大等10所高校是網絡中的次要核心節點。其中伯克利、多大、哥大、UCLA可被視為各自地域圈子內部的核心節點,而牛津、明尼蘇達、約翰霍普金斯、康奈爾、波士頓學院、西北大學等6所高校則並非某個地域圈子的核心節點。

在此基礎上,我們在本文的第二部分討論了北美高校內部的三個地域圈子:紐約四校圈子、加拿大三校圈子和加州七校圈子。從地域圈子內部各高校畢業的博士生,往往有更大的比例在該地域圈子內各高校任教。相應的,各校教授也有更大的比例是從地域圈子內高校取得了博士學位。這無疑會擠佔哈佛、普林斯頓、芝大、耶魯這四所高校的博士畢業生在圈子內部教職系統的佔有率。

在第三部分,我們以施特勞斯學派為例,集中分析了學術流派在高校間的地域轉移和在代際間的傳承。我們發現,要實現這兩點,或者說要實現某一學術流派不斷的發展和壯大,必須先有個別影響力較大的教授在個別學校做有力的推廣,然後再向其他學校不斷輸出博士畢業生,在不同高校中形成代際之間的交替。

*感謝奚源同學在涉及社會網絡分析的術語處,為筆者提供了許多的幫助。

留言

張貼留言