作者|石爍

簡介|清華大學歷史系博士一年級

興趣|近代早期的政治思想史

編輯|黃麒瑄

編者志

本文分(上)(下)兩篇,(上)篇,請見文末“往期相關文章”。

|

| 洛克的恩主,沙夫茨伯里伯爵一世 |

三、“基本法”的主要內容

現代學者如此關注“基本法”的作者問題,很大程度上是因為它的內容和精神乍看上去與洛克相去甚遠,甚至反差鮮明。有鑑於此,我們很有必要簡單介紹一下“基本法”的大致內容。[26]“基本法”自1669年的“第一版”後,分別在1670年、1682年和1698年有過修訂。但它的基調和架構從未發生過太大變化。甫一開篇,“基本法”的起草者就表示“行省的統治將遵循我們生活於其中的君主制(Monarchy),並作為它的一部分,而避免建立一個龐大的民主政府(Democracy)”。[27]理解這樣的開篇,首先需要我們不以今人對“君主制”和“民主制”的詞彙想像來臆測它。在漫長的西方政治思想史上,“民主”直到很晚近的19世紀中葉後才獲得了褒義色彩。在17世紀之前,“民主”一詞都伴隨著柏拉圖對此詞及其指代的政體的深深厭惡而存在。人們願意用它來指責政府如同建立在流沙之上一般變動不居而危如累卵,或是顛倒賢愚次序,讓無知的平民為政治體掌舵。雖然對專制政府的反抗由來已久,但無論是激進加爾文派或是平等派(Levellers),都不使用這個詞作為自己的核心訴求,即便他們已經闡發了該詞後來所具有的主要涵義。在這個意義上,洛克也不例外。《政府論》中共3處提及“民主”一詞,卻無一例外是在亞里士多德政體分類的意義上中性地使用它。[28]和上文註釋中提到的“憲制”(constitution)一詞一樣,“民主”一詞涵義上的轉變也與殖民地經驗有關。1641年,朴茨茅斯殖民地的法院已決議建立一個“民主政府,或稱民眾政府(Popular Government);1647年的羅德島的“法案與命令”(Acts and Orders)更是宣稱“確立的政府形式是民主政府,即由所有人或自由居民中的大部分人自由且自願地經同意而組成的政府”。[29]這種 “羅德島意義上的民主”(雷蒙·威廉斯語)雖然與當今的民主概念尚有距離,卻強力地扭轉了“民主”一詞的感情色彩。[30]但是,17世紀“民主”一詞使用中的負面含義依然非常主流。另一位殖民時代的風雲人物溫斯洛普(John Winthrop)在使用該詞時就往往與缺乏政治權威的指責相關。[31]綜上可見,“卡羅來納基本法”開篇所講的“避開民主”,實際上是在“民主”一詞老式的貶義色彩上使用它,相當於強調避開一種缺乏權威性和穩定性的政府。不同於清教徒建立的殖民地,卡羅來納作為業主殖民地,更需要王室的支持。強調採用“生活於其中的君主制”,也是變相在向查理二世效忠。

“基本法”中憲制安排是以土地為核心的。整個殖民地(或稱省)被分成若干個郡(counties),每個郡480000英畝。每個郡再被劃分為領地(signiories)、男爵領(baronies)和轄區(precincts),而其中轄區是由6個殖民團(colonies)組成的。“基本法”規定一個領地、一個男爵領和一個殖民團是同等面積的土地,為12000英畝。稍作計算便知,一個郡實際上由96000英畝的領地、96000英畝的男爵領以及288000英畝的轄區組成。“基本法”將這三者的比例認定為1:1:3,從而實現了土地的基本分配。[32]

|

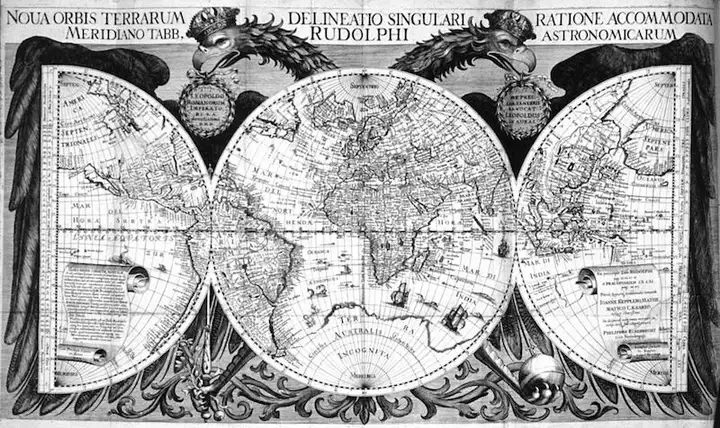

| 17世紀的世界地圖 |

圍繞著土地的分配,等級貴族制在“基本法”中得以確立。金字塔的頂端是八位“貴族業主”,他們擁有著每個郡中的一份領地。其中最年長的業主被稱為“巴拉丁伯爵”(Palatine),他的地位最高,權力最大,並主持著殖民地最高政府機構“巴拉丁法庭”[33]。另外七位業主分別擔任七個最為重要的職位:水軍統領(admirals)、大總管(chamberlains)、總理(chancellors)、統帥(constables)、大法官(chief justices)、高等內務主管(high stewards)和財務長(treasurers)。這些職位都配有一個相關的衙門(court),用以處理該職務管理範圍內的各類事宜。每個法庭除了一名業主之外,還包括6位“顧問”(councillors)以及12為助理組成的“選舉團”(College)。顧問在不同的法庭中各有名稱,比如在“總理法庭”中,顧問被稱為“副總理”(vice-chancellor),而在“高級主管法庭”中,顧問則被稱為“審計長” (comptrollers);助理也隨法庭不同而各有稱呼。[34]

業主之下是貴族。貴族分成兩等:“伯爵領主”(landgrave)和“酋長”(cacique);前者藉用自中世紀神聖羅馬帝國的貴族頭銜,後者則是西班牙人對印第安部落首領的稱呼。在每個郡中有一位伯爵領主和兩位酋長,他們享有佔全郡土地五分之一的男爵領,其中伯爵領主一人佔有四份男爵領,兩位酋長每人佔有兩份男爵領。和業主們一樣,貴族的貴族身份和土地也是世襲的。並且身份和土地是捆綁在一起的,若放棄二者中的一者意味著放棄全部。事實上,“基本法”規定貴族們無權轉讓或出售自己的土地和貴族身份。[35]與伯爵領主和酋長平行的還有莊園(Manor)的莊園主。三千英畝土地且經由巴拉丁法庭批准,便被視作一個莊園。莊園主可以永久轉讓自己的莊園,相當於沒有貴族頭銜的大地主。[36]貴族和莊園主在自己的土地上享有司法管轄權,他們可以召開法庭以處理領地內的各類案件。

貴族之下是被稱為“自由持有者”(freeholders)的自由民階層。自由持有者享有每個郡中剩餘的五分之三土地,他們是卡羅來納殖民地土地開墾的主力軍。“自由持有”在英格蘭普通法傳統中指的是無限期地持有不動產(主要指地產),在“卡羅來納基本法”中,自由持有者的政治權利就與他持有的地產有直接關係。只有滿足一定地產數額的自由持有者才有權被擔任議會議員或轄區的登記員(register)等職務。[37]另外,所有的自由持有者都要向業主納稅。“基本法”中還有一類低於自由持有者(自由民)的農民階層,叫做佃農(leetmans)或佃戶(tenants)。佃農完全依附於業主、伯爵領主、酋長或者莊園主,其人身關係連同他們的土地一塊發生轉移。身份世代世襲,並且沒有上訴權利。但是成為佃農是自願的選擇。[38]在結婚時,佃農獲得地主分配的土地,並且通過上交收成的方式回報地主。[39]位於業主、貴族、自由持有者和佃農之下的是奴隸。基本法規定:“每一位卡羅來納的自由民,無論持何種意見或信仰,都享有對其黑奴(negro slaves)絕對的權力和權威”。奴隸可以受洗成為基督徒,但是這不會改變他們被奴役的地位。[40]

除了上面提到的八個業主法庭外,“基本法”還安排了兩個重要的政府機構:大理事會(Grand Council)和議會(Parliament)。“大理事會由巴拉丁伯爵和另外七位業主,以及七個業主法庭的42位顧問組成”,享有司法糾紛的仲裁權、宣戰和媾和權等權力。[41]“議會由業主或他們的代理人、伯爵領主和酋長、每一轄區由其轄區內自由持有人選舉出的一位自由持有人組成”,採取一人一票的原則進行表決。議會的所有決議結果都需要經由巴拉丁法庭的批准才能通過,這一點限制了議會。“基本法”中所描述的議會帶有較為罕見的“四院制”(tetracameral)特點。即在議會對某項議題爭執不下時,議員們將按照業主、伯爵領主、酋長和自由持有人四個等級的身份歸屬,退回到各自的議事院(chambers)中,各自得出該議事院的統一意見後,再根據四議事院的決議情況來裁定議題。[42]

“基本法”在宗教事務上所做出的規定亮點頗多。首先,“基本法”認定所有的教派,只要信仰上帝,都是被允許的。並且提倡教派間的包容和諧與互不侵擾,因為“加入爭吵與仇恨將使得原本能夠相互認同的信徒和宗派變得互相仇視”。這種教派共處的原則甚至包括了天主教在內。[43]要知道,在1689年的“寬容法案”(Toleration Act of 1689)中,天主教徒是和不信神者一樣不在保護範圍之內的。[44]其次,“基本法”對印第安人、猶太人和異教徒也相當寬容,號召要用善待和說服的方式傳播基督福音。尤其在印第安人問題上,“基本法”第97條寫道:“雖然與我們殖民活動相關的當地土著人(Natives)對基督宗教完全陌生,但他們的邪神崇拜、蒙昧無知和信仰過失並不能夠賦予我們驅逐或虐待他們的權利”。在早期殖民史上,傳播宗教一直是殖民的重要動力。“卡羅來納基本法”之前出現的綱領性文件“卡羅來納貴族業主的聲明與建議”(A Declaration and Proposals of the Lord Proprietor of Carolina, 1664)明確寫有建立殖民地的目的在於“為了在野蠻和無知的印第安人中傳播基督信仰……”。[45]但是這種目的在殖民早期是無法達到的。來到新大陸的英格蘭殖民者無依無靠,受到陌生的自然環境、印第安人和西班牙人的多重威脅。在這種情況下,英格蘭殖民者往往選擇與某些相鄰的印第安部落搞好關係以求自保。如此一來,他們既可以互通貿易,解決緊張的食物問題,又可以聯合起來對抗西班牙敵人。[46]除了現實策略的考慮外,卡羅來納的早期殖民者和殖民政策的製定者還出於另外一個原因而友好對待印第安人,即他們認為印第安人是和歐洲人一樣的人類,正像“17 、18世紀'開化了的'英國人起源於黑暗時代野蠻的盎格魯-薩克遜人”,印第安人也可以很快文明起來。因此,對待潛在文明人的美洲土著,教化和說服的辦法遠遠好於暴力。不過,歐洲人的這種看法在雙方摩擦衝突增多後消失殆盡。[47] 到了1708年,南卡羅來納奴隸總數中有三分之一是印第安人。但在“基本法”起草的時代,印第安人與卡羅來納移民的關係完全不同。[48]

|

| 洛克的敘拉古之旅帶來許多理論與實踐之間的解釋困難 |

四、後世評論

然而,“基本法”制定者的理想設計和現實情況之間的差距很大。從巴巴多斯或其他地方湧來的移民自有一套殖民經驗,他們對“基本法”充滿異議。[49]1693年,本想“作為神聖不可改變的卡羅來納政制的形式與原則而長存於世”的“基本法”被官方叫停,暫緩落實。鑑於“基本法”的實踐命運,史家們長期以來對它的評價都比較負面。上文提及的丹尼爾·笛福雄辯地認為“基本法”“將新生的政府不帶襁褓地和盤托出,在這個政府能夠自立之前就撒手不管;如此一來,如同年輕的羅慕路斯一樣,政府是喝著狼奶長大的,也必將長成為怪物”。[50]有“南卡第一史家”之稱的亞歷山大·休厄特(Alexander Hewat)也曾評論道:

為了符合特許狀授予各位業主們的權力,他們開始為殖民地的政制設計一套法律;為了這一艱鉅的任務,他們召來偉大的哲學家約翰· 洛克作為他們的助手。……但是,一位來自某地空好思索的人試圖為風土人情完全不同的別地草擬政制藍圖,這存在著錯誤的危險。必須承認這位立法者擁有者偉大的能力與長處;然而他的細緻入微的體制經現實證明是無用而不切實際的。……人們發覺哪些規矩適用於此,哪些規矩就應治理者的需求而被採納;並且人們由於這些規矩的得體與必要而遵循它們,而並非是由於法律體係是英國立法者強加的,便遵循它們。[51]笛福和休厄特的看法代表了很多史家的看法,形成了卡羅來納歷史敘述中關於“基本法”的基調。他們認為“基本法”的設想與卡羅來納的實際情況不匹配,因而遠遠沒有發揮出設計者希望看到的現實效果。更糟糕的是,不少學者認為“基本法”帶有濃重的“封建主義”風格,似乎一種早已不合時宜的中世紀莊園幻想要通過它在新大陸得到復興。嚴苛的等級身份制、繁瑣的戶籍管理機制和專斷的業主權力,也讓人們把它和斯圖亞特復辟時期死氣沉沉的政治氛圍聯想在一起。愛德華·麥克拉蒂(Edward McCrady)直言“'基本法'的全部結構都是虛幻的、粗糙的、不完備的和不切實際的”;另一位史家休森(Shirley Carter Hughson)則直接稱呼“基本法”為“封建法”,認為它“證明了封建制的奄奄一息”,以至於“業主們試圖為這一行將就木的體制續命”卻無濟於事。[52]不過,近些年來學界對“基本法”的評價發生了轉變。一方面,卡羅來納史的書寫者們給予了基本法更多的同情和理解。韋爾認為早期殖民地險惡的生存環境使得殖民者不得不將馬基雅維利意義上的“政體存續”問題放在首位。正是在這個意義上,殖民者避開民主政府,選擇更加紮根於土地的等級制結構,以求殖民地的穩定和持續。[53]另一方面,拉塞爾-史密斯(HF Russell-Smith)百年前關於“'基本法'體現了哈靈頓主義政治哲學”的著名命題最近得到了迴響。[54]經過波考克豐碑式的研究,哈靈頓個人的思想被納入了一個更加宏大的“共和主義傳統”之中。因此,學者們開始以該視角來重新理解“基本法”。他們將“基本法”的憲制結構看成是共和主義理想的具象化,因為這一結構讓有德性且受教化的貴族進行統治,強調各階層之間的互惠意識,注重政治體的平衡性和自製性,而這些特點無一例外都是所謂“共和主義傳統”所看重的。[55]

哲人的“敘拉古之旅”往往會為他們帶來毀譽參半的後果,洛克就是個很好的例子。由於“基本法”中傳達出的宗教寬容之精神,洛克獲得了一些褒獎。上文引用過的伏爾泰之所以會讚美作為立法者的洛克,就在於他認為卡羅來納憲制的基礎乃是“信仰的完全自由和對所有教派的寬容”,而這應該歸功於洛克。[56]另一位偉大的啟蒙主義者,同時也是廢奴主義的先驅雷納爾神父在其多卷本皇皇巨著《歐洲人在東西印度殖民與貿易的哲學與政治史》(1770)中同樣對洛克灌注給“基本法”的信仰自由精神贊不絕口。不過,雷納爾的評述比伏爾泰更為複雜。一方面,他肯定洛克為卡羅來納設計了一套“寬容的體系”,在這一體系下,猶太人和異教徒可以與基督徒和平共處,而折磨未開化的美洲居民被當作荒謬絕倫之事。另一方面,雷納爾也承認“公民自由基本沒有受到洛克的青睞”,而這可能是因為洛克需要迎合他的業主。同時,雷納爾以一種非常有趣的觀點為洛克辯護。他認為洛克首先是一位“在向笛卡爾和斯賓諾莎敞開的書卷中從事哲學研究”的形而上學家,其次才是一位政治家。洛克的政治家身份可能貢獻不多,但是他的哲學家身份卻是天才並且普世的,將為他帶來永恆的榮光。在這一點上,洛克和孟德斯鳩一樣,都是在“為政府造人,而不是為人造政府”。也就是說,比起一時一地的製度設計,洛克更加偉大的工作是對人的啟蒙。[57]遺憾的是,雷納爾對洛克的特殊辯護罕有人提及。

如果說雷納爾與伏爾泰對“基本法”的讚美是出於對良心自由的高揚;那麼“基本法”為洛克引來的批評則多指向專斷的等級制度和對奴隸的殘酷。18世紀末,美國國父約翰·亞當斯(John Adams) 一針見血地指出“他(洛克)以卓越的才華和功績捍衛自由的原則和人類的權利,可是別忘了,當被受邀創作一項立法計劃時,洛克卻以顯而易見的荒謬之舉讓全世界大跌眼鏡”。[58]半個世紀後,史家詹姆斯·格雷厄姆(James Grahame)則以一段格言式的長句指責洛克和其他在蓄奴問題上犯糊塗的“自由之友”:

以其博愛之溫存而聞名的拉斯· 卡薩斯(Las Casas)首倡將奴隸制引入墨西哥和秘魯;那最為勇敢而狂熱的宗教改革家喬治· 福克斯(George Fox)要求其追隨者不要減輕巴巴多斯的嚴酷;傑出的哲學家約翰· 洛克素以宗教自由和政治自由的捍衛者而享有美名,竟也將對奴隸制的一條明確的認可引入了卡羅來納基本法。[59]不過,在當代新一輪殖民的或後殖民的洛克批判開展之前,比亞當斯和格雷厄姆更精緻的批評來自於約西亞·塔克(Josiah Tucker)。這位18世紀自由貿易思想的先驅、美國獨立的支持者,同時也是一位激烈的反洛克主義者。[60]我們已知他至少在自己的三篇著作中對洛克和卡羅來納憲制的問題發表過評論。[61]塔克致力於揭示他筆下的“共和主義者”(Republicans)的虛情假意和前後不一。在他看來,“大部分共和主義者一方面贊成拉平他們之間的差別,同時卻又支持欺壓那些偶然或不幸地位於他們之下的人”,而洛克正是這種共和主義者的典型代表。[62]因為他一面是“全人類普遍權利的讚助人、捍衛者和監護人”,另一面卻又在“基本法”中賦予卡羅來納自由民對其黑奴的“絕對的權力和權威”。接下來,塔克以退為進,先是為洛克尋找一個可能的辯護理由:“基本法”起草的年代和《政府論》的創作年代之間存在明顯的間隔,洛克會不會在這其中完成了巨大的思想轉變?換言之,“基本法”起草時,“他(洛克)正生活在暴虐的斯圖亞特王朝的統治下”,所以我們也就“不必驚異於他或多或少地沾染了那個時代的罪惡”。但是,塔克稍後就否定了這種理由的可能。在他看來,即便是在《政府論》中,洛克的正義戰爭學說同樣可以被用來為“對可憐的黑人發動戰爭而正當地獲取奴隸”進行辯護。[63]

有趣的是,思想史上確實有人以塔克“可能的理由”來為洛克進行辯護。19世紀初,埃爾登勳爵(Lord Eldon)在上議院公開援引洛克的權威來證明奴隸貿易的合法性。政治家魯特(JT Rutt)作“駁埃爾登勳爵”(Defence of Locke Against Lord Eldon, 1807)一文為洛克辯護。魯特的辯護便是訴諸於年代間隔。他認為洛克參與起草“基本法”的時候30歲出頭(其實已經37歲了),剛從醫學研究轉行到政治研究不久。所以我們應該說,他正處於缺乏政治經驗的早期階段。而寫《政府論》的時候洛克已經接近60歲了,他正在為光榮革命辯護,處於思想成熟的時期。因此,我們不能不考慮寫作年代的差別,而給予“基本法”過多的關注,卻忽視《政府論》(上卷)開篇中洛克對奴隸制的譴責。[64]

到這裡,我們能夠看出,就奴隸制問題對洛克的批評在18和19世紀並不罕見,甚至已經出現了批評與辯護之間的交鋒。因此,正如阿米蒂奇所言:“首次揭露洛克式自由主義和英國殖民主義之間的共謀關係的,並非是自由主義內部反思,也非後殖民理論的批評”。[65]在這個意義上來說,洛克研究專家馬克·戈爾迪(Mark Goldie)稱20世紀90年代以來,洛克研究經歷了所謂的“後殖民轉向”(Postcolonial turn),似有不妥。

註釋

- [26] 關於“基本法”大致框架的精要介紹,可參考Mattie Erma Edwards Parker, Ed. North Carolina Charters and Constitutions, 1578-1698 (North Carolina, 1963), 128-131.

- [27] 所引用的“基本法”條文均出自筆者自己的翻譯,全文翻譯見論文附錄。翻譯時主要參考的底本為Locke, John, and David Wootton. Locke: Political Writings (Hackett Publishing, 1993), 210-232. 下文中涉及“基本法”法條的引文註釋將若無特殊說明,即給出1670年版“基本法”的編號。

- [28] 參見《政府論》1. 72; 2. 132; 2. 133。需要說明的是,後文中對《政府論》的引用,將遵循學界通則,用1和2表示《政府論》的“上篇”和“下篇”,再結合節的序號完成對引文的定位。比如“2.24”即表示“《政府論》(下卷)第24節”。所採用的原文見:Peter Laslett. ed., Two treatises of government, student edition (Cambridge University Press, 1988). 中譯本見:洛克:《政府論》(上篇),瞿菊農、葉啟芳譯,北京:商務印書館,2014年;洛克:《政府論》(下篇),瞿菊農、葉啟芳譯,北京:商務印書館,2015年。引文以中譯本譯文為主,個別處稍作修改。

- [29] Donald S. Lutz, Colonial Origins of the American Constitution: A Documentary History [1998] (Liberty Fund, Inc.), 2018 from https:// lf-oll.s3.amazonaws.com /titles/694/Lutz_0013_EBk_v6 .0.pdf.

- [30] 關於“民主”一詞的概念變遷,見拉塞爾·L.漢森:“民主”,載特倫斯·鮑爾、詹姆斯·法爾、拉塞爾·L.漢森編: 《政治創新與概念變革》,朱進東譯,南京:譯林出版社,2013年。第66-89頁。雷蒙·威廉斯:《關鍵詞:文化與社會的詞彙》,劉建基譯,北京:三聯書店,2016年。第156-163頁。關於羅德島早期憲制與民主的問題,參考戴維·D.霍爾:《改革中的人民:清教與新英格蘭公共生活的轉型》,張媛譯,南京:譯林出版社,2016年。第46-48頁。

- [31] 戴維·D.霍爾:《改革中的人民》,第27頁。

- [32] 參見“基本法”第4-5條。

- [33] “基本法”開篇寫道“至高無上的吾王,出於他那皇家的恩寵與慷慨,授予吾等卡羅來納行省,一切如同達拉謨特權領一般廣大而豐富的王權、禮制、司法等特權”。其中“特權領”(County Palatine)的Palatine一詞來自於拉丁文形容詞“palatines”,指“和皇宮有關的”;或名詞“palatium”,指“皇宮”(palace),它通常指在一個領地內行使像王權一樣的特權。這裡提到的達拉姆(Durham)便是特權領的典型代表。特權領的最高長官也稱Palatine,此處音譯為“巴拉丁伯爵”。

- [34] 參見“基本法”第1-2條;第28-45條。

- [35] 參見“基本法”第9、15條。

- [36] 參見“基本法”第17-21條。

- [37] 參見“基本法”第72、91條。

- [38] 為什麼起草者相信移民會“自願”成為身份低下的佃農?史家韋爾(Robert M. Weir)曾給出令人信服的解釋。他認為卡羅來納的業主們從自己以往的殖民經驗中得知,移民一旦不能紮根於土地,便會流離失所,無家可歸。因此,律法雖然嚴苛,但“用自由的幻影來換取半奴役的安全並不總是一樁虧本買賣”。見Weir Robert M. Colonial South Carolina: A History (Reaktion Books,1983), 54.

- [39] 參見“基本法”第22-24條。

- [40] 參見“基本法”第107、110條。關於奴隸制的條文將在本文的第三章討論。

- [41] 參見“基本法”第50條。

- [42] 參見“基本法”第71、77、78條。中世紀斯堪的納維亞的瑞典、芬蘭等國有著四院制的議會傳統,四院分別為貴族、牧師、市民和農民。

- [43] 參見“基本法”第100-106條;108-109條。

- [44] 不過,在1670年的修訂中新增的第96條確立了國教的正統地位。上文已經提及此事。

- [45] Saunders, William, ed., Colonial Records of North Carolina (Raleigh, 1886), Vol. 1, 43-46.

- [46]“事實上,沒有他們(印第安人)的幫助,殖民菜鳥們很可能餓死或被西班牙人及其印第安同盟大批殺死”,學者詹姆斯·法爾(James Farr)如此評論道。見Farr, James. 'Locke, "Some. Americans", and the Discourse on "Carolina"', Locke Studies, 9 (2009), 19-77.

- [47] Weir, Robert M. Colonial South Carolina: A History (Reaktion Books, 1983), 24.

- [48] 有學者認為洛克的“卡羅來納備忘錄”記述了移民者與土著人之間互利互惠的和諧關係。見:Hsueh, Vicki. "Giving orders: Theory and practice in the fundamental constitutions of Carolina." Journal of the History of Ideas 63.3 (2002): 425-446.

- [49] 加里·納什等:《美國人民:創建一個國家和一種社會》(上卷),劉德斌譯,北京:北京大學出版社,2008年。第92頁。

- [50] Defoe, Daniel. Party-Tyranny, or an Occasional Bill in Miniature, as now Practiced in Carolina (1705), in Salley, Alexander Samuel, JR. Ed. Narratives of Early Carolina,1650-1807 (New York, 1911 ), 232.

- [51] Hewat, Alexander, An Historical Account of the Rise and Progress of the Colonies of South Carolina and Georgia, vol.1 (Alexander Donaldson, 1779), 45.

- [52] McCrady, Edward, The History of South Carolina Under the Proprietary Government, 1670-1719 ( Macmillan Company, 1897), 109. Hughson, Shirley Carter. "The Feudal Laws of Carolina." The Sewanee Review 2.4 (1894): 482.

- [53] Weir, Robert M. Colonial South Carolina: A History (Reaktion Books, 1983), 55-57. 韋爾此處開展了對“基本法”的馬基雅維利式解讀,強調最初設計者們用心良苦地借助“返本開新”的原理以求政體存續,活力不斷。頗值得一讀。

- [54] Russell-Smith, Hugh Francis. Harrington and his Oceana (Cambridge University Press, 1914), 157-161.

- [55] 在這一方面,薛維姬(Vicki Hsueh)和威爾遜(Thomas D. Wilson)的研究最具代表性。參見Hsueh, Vicki. "Giving orders: Theory and practice in the fundamental constitutions of Carolina." Journal of the History of Ideas 63.3 (2002): 425-446. Wilson, Thomas D. The Ashley Cooper Plan: The Founding of Carolina and the Origins of Southern Political Culture (UNC Press Books, 2016).

- [56] 伏爾泰對洛克所立卡羅來納基本法的推崇是非常徹底的。在最為被人詬病的奴隸制問題上,伏爾泰卻評論道:“這種合乎人道的法律迫使人們用對待僕人的人道精神對待黑奴”。伏爾泰:《風俗論》,謝戊申,邱公南等譯,北京:商務印書館,2000年。第85-86頁。

- [57] Abbé Raynal, translated by JO Justamond, A Philosophical and Political History of the Settlements and Trade of the Europeans in the East and West Indies, vol. 6, Second Edition(London, 1798[1770]), 48-51.

- [58] Adams, John. A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America, vol. 3, New Edition (London, 1794[1788]), 365.

- [59] Grahame, James. The History of the United States of North America, vol. 1. Second Edition (Boston, Charles C. Little and James Brown., 1845). 152. 1850年,在一封寫給美國聖經學者摩西•斯圖亞特(Moses Stuart)的匿名信中,作者引用了格雷厄姆的這段話,並且注意到:“洛克的這些觀點沒有減損他在我們先輩們心目中的形象”。見Slavery among the Puritans. A letter to the Rev. Moses Stuart, (Signed: Amicus.) , Boston, 1850.

- [60] 塔克對洛克全面的批評,見波考克:“塔克論柏克、洛克和普賴斯:18世紀保守主義變種之研究”,載氏著《德行、商業和歷史:18世紀政治思想和歷史邏輯》,馮克利譯,北京:三聯書店,2012年。第229-283.

- [61] 分別是《對流行的反對意見的回應》(A Series of Answers to Certain Popular Objections, against Separating the Rebellious Colonies, and Discarding Them Entirely, 1776)、《論公民政府》(A Treatise on Civil Government, 1781)、《關於重要國民的四封信》(Four Letters on Important National Subjects, Addressed to the Right Honourable the Earl of Shelburne, 1783)。

- [62] Tucker, Josiah, A Series of Answers to Certain Popular Objections, against Separating the Rebellious Colonies, and Discarding Them Entirely (Gloucester, T. Cadell., 1776), 102-105. 在《論公民政府》中,他有著相似的話:“顯而易見像洛克、弗萊徹和盧梭這樣最為傑出的共和主義者在溫情脈脈地為自己的自由辯護時,卻聲稱奴役其他人是正當的”,見Tucker, Josiah, A Treatise on Civil Government, in Three Parts (London, 1781), 200-201.

- [63] Tucker, Josiah, A Series of Answers to Certain Popular Objections, against Separating the Rebellious Colonies, and Discarding Them Entirely (Gloucester, T. Cadell., 1776), 102-105.

- [64] JT Rutt: Defence of Locke Against Lord Eldon (1807), in Goldie, Mark. The Reception of Locke's Politics. Vol. 4, Political Reform in the Age of the French Revolution, 1780-1838 (Pickering & Chatto, 1999 ), 391-394.

- [65] Armitage, 2004, 620.

留言

張貼留言