作者|潘易植

簡介|中山大學哲學系

編輯|施施、黃麒瑄

編者志

作為「不合時宜的人」,本雅明重新詮釋歷史唯物主義。他把歷史唯物主義看作文本,揭示其局限性,又反映其局限性如何顯示真理內涵。歷史唯物主義的真理性不在於被說出,而在於作為行動具備的爆破性力量。在真理內涵火焰的啓示下,革命者創造自己的革命理論,打破歷史統一體的敘述,將自己從困境中拯救出來。

本文為讀者投書。「城與邦」歡迎各位讀者投書寫作,褒貶文章,以文會友,以友輔仁。

引言:不合時宜的人

本雅明的一生充滿著挫敗、波折以及與時代的格格不入,這使他與尼採所說的「不合時宜的人」的形象完全重合了起來。儘管本雅明獲得了極大的身後之名,但在其在世時卻鮮為世人所知。正如阿倫特所說:「似乎歷史是一條跑道,有些競賽者跑得太快,結果消失在觀眾的視野之外」。[1]某種程度上,是本雅明特殊的旨趣導致了其文本長期以來處於難以被詮釋的陰暗角落。他可以被歸為法蘭克福學派的一員,並且阿多諾也曾公開承認與本雅明的師承,但實際上任何將其著作還原為一個統一主題的嘗試似乎都將遭到他本人的抵觸。「要知道,本雅明自覺選擇了一種封閉而抗拒的話語模式,不願提供任何有關其概念規訓的全部元理論基礎的信息,從而進一步增強了其著作被理解、被接受的難度。」[2]

然而作為西方馬克思主義傳統的開端之一,任其文本停留在純粹無意義的碎片狀態顯然是一種不負責任的詮釋態度。他拒絕將文本納入統一體,只是為了讓那些碎片組成更為複雜的「星叢」(Konstellation)。在本文中,我們嘗試從他那帶有遺囑性質的文本《歷史哲學論綱》那裡梳理出他對歷史唯物主義的詮釋,並以此為契機重審歷史唯物主義以及它在當今時代的境遇。

1940年9月26日,即將移居美國的本雅明在法國與西班牙邊境處自殺身亡。在這之前本雅明以難民身份流落法國,而由於維希政府與納粹的合約,這批難民即將被遣送回德國。為了營救這些難民,美國為他們頒發了緊急簽證,本雅明是第一批獲得簽證的人。關於本雅明之死有眾多原因,其直接因素是令人難堪的:儘管本雅明獲得了去美國的簽證,但必須要有法國的出境簽證才得以進入西班牙搭船,因此難民必須返回法國,當夜本雅明便自殺了。事實上,早一天或許本雅明就能輕易通過,而晚一天在馬賽的美國官員就會得知他們無法通過西班牙並施以援手,而本雅明偏偏在這一天抵達。[3]

本雅明自殺時的處境同其時代一樣尷尬,後者處於歷史事件的夾縫之中。十月革命的余溫已消散殆盡,蘇聯此時正處於斯大林主義的陰影之下;另一方面,本雅明所期待的新的革命又不知什麼時候能到來。而眼下納粹肆虐,正是最為艱難的時刻。這使得本雅明,這一不合時宜的人無所適從。在1940年,本雅明的著作表露出一種明顯的向著早期的神學範疇回歸的傾向。與較早期的著作中試圖通過電影、照相術等技術調動大眾,使其成為批評家從而具有革命的能動性的嘗試相比,此時的本雅明已經對世俗的力量完全失望。與此同時,他進一步地意識到進步論作為一種總體敘事的虛幻性,以一個流亡的猶太人的身份,他放棄了對未來的預言,轉而期待一種出於徹底絕望的希望。這即是《歷史哲學論綱》誕生的背景。

|

| 本雅明與阿多諾 |

一、 進步風暴

那個最廣為人知的「新天使」的形象出現在《歷史哲學論綱》第九節,位於整個文本的中間地帶。事實上,對《論綱》的閱讀應當從這裡,而不是從第一節開始:

保羅·克利的《新天使》畫的是一個天使看上去正要從他入神地注視的事物旁離去。他凝視著前方,他的嘴微張,他的翅膀張開了。人們就是這樣描繪歷史天使(der Engel der Geschichte)的。他的臉朝向過去。在我們認為是一連串事件的地方,他看到的是一場單一的災難。這場災難堆積著屍骸,將它們拋棄在他面前。天使想停下來喚醒死者,把破碎的世界修補完整。可是從天堂吹來了一陣風暴(Sturm),它猛烈地吹擊著天使的翅膀,以至他再也無法把它們收攏。這風暴無可抗拒地把天使刮向他背對著的未來,而他面前的殘垣斷壁卻越堆越高直逼天際。這場風暴就是我們所稱的進步。[4]

|

| 保羅·克利《新天使》 |

資產階級以進步論敘事的方式勾畫出人類歷史的必然路線,並聲稱它所達到的最終目的就是天堂。然而這種對歷史的整合是一種意識形態。「一切統治者都是他們之前的征服者的後裔」,進步論的敘事描繪的無非是資產階級勝利的前世今生。然而,「沒有一座文明的豐碑不同時也是一份野蠻暴力的實錄」,[5]這份實錄之所以是暴力的,並非由於它記錄的內容——內容本身早已被規定為不斷上升的進步歷史——而是由於它未記錄的內容。對於這份歷史而言,有太多事物被視作棄物而被遺忘。這些棄物因此就以屍骸的方式不斷堆積起來。

在本雅明看來,進步論敘事之所以是一場堆壘災難的風暴,不僅在於它對死者的遺忘與暴力,還在於對進步之必然性的信仰。「沒有任何東西比這樣一種觀念更為致命地腐蝕了德國工人階級,這種觀念就是他們在隨時代潮流而動。」[6]這種信仰表明他們重新投入了啓蒙幻覺的懷抱。在見證了蘇聯與納粹德國簽訂合約的本雅明看來,歷史本身根本不具有自我救贖的能力,它本質上屬於勝利者,而當前的勝利者絕不是工人階級。要想改變這一切,工人階級就不能放任自身於歷史的必然性之中,如果存在一種歷史的必然性,那麼它也不會通向天堂,而只會離天堂不斷遠離。「相信進步是不可避免的,這難道不會同樣必然地導致某種無動於衷的心態,或者實際行動的無限延遲?」[7]

為此,對於革命者而言就需要開創一種「真正的緊急狀態」(Ausnahmezustand),它將用以爆破進步論敘事那種雷同、空泛的時間,在何種緊急狀態中將成為彌賽亞降臨的門洞。因此,「歷史唯物主義者總是盡可能切斷自己同它們的聯繫,他把同歷史保持一種格格不入的關係視為自己的使命」。革命之所以成功並不是因為歷史必然地使它成功,而是因為革命者的直接行動,它成為了「歷史統一體」(das Kontinuum der Geschichte)的例外。這即是革命者所建立的「當下」(Gegenwart)概念。[8]

本雅明將歷史唯物主義看做打破資產階級歷史統一體的敘事的力量,然而這種詮釋時刻「危及」歷史唯物主義本身:歷史唯物主義難道不就是這種歷史統一體敘事本身嗎?「沒有任何東西比這樣一種觀念更為致命地腐蝕了德國工人階級,這種觀念就是他們在隨時代潮流而動。」在這裡矛頭似乎直接指向了德國疲弱的社會主義政黨。本雅明對待歷史的態度似乎與馬克思主義的經典文本迥異。「沒有一樁事實因其自身而具備歷史性」,[9]本雅明認為,建立連續的歷史這一舉動總是事後的勝利者的作為,它們掩蓋了事實自身的純粹性。這顯然衝擊著《資本論》中的三階段論等理論,而這正是馬克思後期大量政治經濟研究考證的成果。為此,幾乎可以說本雅明無視了馬克思試圖通過對社會的物質歷史的研究而為無產階級革命及共產主義的到來賦予必然性的努力。問題因此在於,本雅明口中的歷史唯物主義在何種意義上還處於馬克思主義的傳統之中?為了回答這一問題,我們首先需要討論本雅明對詮釋的態度。

二、 文本的雙重內涵

在二十年代的著作中,本雅明提出了他眼中的文學批評家的任務,在此他區分出了藝術作品的實在內涵與真理內涵,以及作為閱讀方式的評論與批評(Kritik):

批評所探尋的是藝術作品的真理內涵(Wahrheitsgehalt),而評論所探尋的是其實在內涵(Sachgehalt),這兩種內涵之間的關係決定著文學創作的基本法則,即:一部作品的真理內涵越是意義深遠,就越與其實在內涵僅僅地連在一起而不易被察覺……做一個比喻:如果把年歲遞增的作品看做熊熊燃燒的柴火堆,那麼站在火堆前的評論家就如同化學家,批評者則如同煉丹士。化學家的分析僅以柴和灰為對象;而對煉丹術士來說,只有火焰本身是待解的謎:生命力之謎。與此相似,批評者追問的是真理,真理那充滿活力的火焰在那曾經存在事物的沈重柴火上和那曾經經歷了一切後輕飄飄的灰燼上繼續燃燒。[11]

|

| 批評者追問「真理那充滿活力的火焰」 |

在作品剛剛問世時,真理內涵與實在內涵相融無間,而隨著時間的流逝兩者逐漸分離,後者變得更為清晰而前者依然保持最初的隱秘。對於批評家而言,任務不在於分析那種本質上是物性的實在內涵,而是穿越這層屏障將隱秘的真理內涵解放出來。這是某種類似解經學的閱讀體驗,在此我們已經可以看到後世伽達默爾的生存論詮釋學的先聲。對實在內涵與真理內涵的區分表明,沒有一部作品是自足的,任何作品都有其前史與後史,因此與其說它「具有」真理內涵,不如說以各自的被局限的方式透露著真理。批評家的行為因此猶如本雅明口中的革命者,他們引出了某種緊急狀態,在其中歷史的必然性敘事被懸置,而由此被重新審視的作品就猶如火堆,它被燃盡了一切實在內涵,剩下的是非歷史的真理。「此卻需要一種既拯救又破壞的行動。本雅明的破壞行動就是要粉碎文化客體,把它分解為一系列非連續性的意象,並且要‘辱沒’文本,即以暴力來肢解文本」。[12]

在《譯者的任務》中,本雅明借助翻譯問題提出了同樣的詮釋學觀點。「如果譯作的終極本質是掙扎著向原作看齊,那麼就根本不可能有什麼譯作。原作在它的來世里必須經歷其生命中活生生的東西的改變和更新,否則就不成其來世。」那些「活生生的東西」實際上就是穿透一切被置入必然性的諸時代的真理。與作為先驗總體的純粹語言相比,任何語言都是有缺陷的。而正是借助語言之間的差異與親族關係,這種純粹語言才被間接地給予:「在譯作里,不同的語言本身卻在各自的意指方式中相互補充、相互妥協,而最終臻於和諧。如果真理的語言真的存在,如果終極的真理能和諧甚至是靜靜地落座(所有的思想都在為此奮鬥),那麼這種語言就是真正的語言。」因此,「不妨說,在譯作中,原作達到了一個更高、更純淨的語言境界。」[13]

總而言之,在本雅明看來,文本首先具有雙重性。一方面作為其時代的文本,處於被後世所整合的歷史統一體中;另一方面,經典作品分有著一種隱秘的真理,它無法被歷史所整合,卻可以作為意象被置入當下的星叢,成為革命者所繼承的「微弱的救世主力量」(eine schwache messianische Kraft)。在這一文本之前,批評家與革命者的形象合二為一,它們要做的是穿透實在內涵而關注在其上燃燒著的火焰,並借助詮釋製造與文本的對話,通過這種對話,真理的火焰得以在詮釋與文本的差異中側身進入當下。「從這些事件的非偶然‘碰撞’之中誕生了一種新的思想形象,在那裡,現在讓過去受孕,激活了後者所攜帶的被遺忘或被壓抑了的意義,而過去於現在的內部重新找到了一種新的現實性。」[14]

三、歷史唯物主義的真理

本雅明對歷史唯物主義的詮釋首先在於將其看做一個有限的文本,這實際上使得歷史唯物主義轉向了它自身,即將其還原為它所描述的歷史的必然敘事中的一個環節。這意味著,歷史唯物主義作為文本,它所負責的是它自己的時代,而不是當下的時代。這也是真正屬於唯物主義的詮釋,人們首先需要意識到,哪怕是歷史唯物主義也並不是最終的權威,而這正是歷史唯物主義本身傳達的真正含義。事實上,這一詮釋最早可以追溯到馬克思本人,是他首先揭示出所謂的歷史必然性依舊有其條件,這條件並非只是認識論上的:

因此,把經濟範疇按它們在歷史上起決定作用的先後次序來排列是不行的,錯誤的。它們的次序倒是由它們在現代資產階級社會中的相互關係決定的,這種關係同表現出來的它們的自然次序或者符合歷史發展的次序恰好相反。問題不在於各種經濟關係在不同社會形式的相繼更替的序列中在歷史上佔有什麼地位……而在於它們在現代資產階級社會內部的結構。[15]當他寫下「人體解剖是猴體解剖的鑰匙」時,他並非僅僅是在從認識論方法上給出歷史研究的策略,而是揭示出歷史本身被建構的原則。這一段表明,馬克思在何種意義上提出關於歷史諸階段以及共產主義的必然性的論述。歷史唯物主義自覺地將自身關於歷史的敘事還原為基於其時代而對過去與未來進行的回溯性解釋,對其精神的繼承並非毫無保留地信仰其敘事,而是意識到建構當下時代的解釋的必要性,這種建構也必須自覺地將自身奠基在當下。

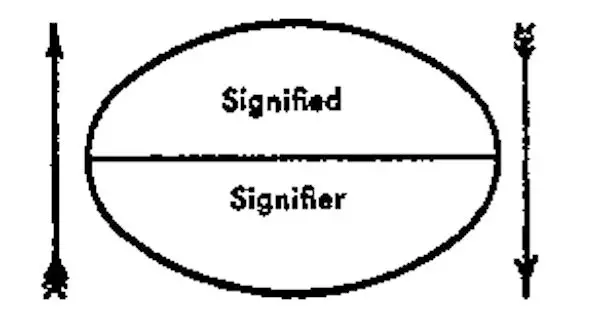

在前期的作品中,本雅明指出,「真理從不會進入一種關係中,尤其不會進入一種有意圖(Intention)的關係中。認識的對象作為一個由概念意圖決定了的對象,不會是真理。真理是由理念構成的一個無意圖的存在。因此,適合於真理的行為不是認識中的一個意見,而是進入並融會於真理。真理是意圖的死亡」。[16]真理內涵必須無所指涉,按照本雅明的說法,它應當是一個沒有所指的能指。因此,這一真理無法被文本所說出,而是體現在文本的言說這一行動本身之中,借助言說行動,語詞得以重返墮落前期詞與物的原初和諧。

|

| 能指與所指 |

在轉向歷史唯物主義——或者說,轉向對歷史唯物主義的詮釋——之後,早年的神學與美學範式被統攝在新的政治範式之中。[17]此時真理被替換成了作為救贖的革命。同樣的,作為記憶的文本並不能將革命的救贖福音道說出來,但後者已然在文本的言說本身中得以體現。但由於文本懸置著歷史必然性敘事,它的言說所體現的革命救贖並不具有普遍的意義。換言之,由於實在內涵與真理內涵的糾纏,儘管真理內涵本身穿透著一切時代,但它在每一時代的化身都是不同的。因此,後繼者要想分有前人所透露的真理,他需要做的並不是復述其所說,否則依然會陷入對其實在內涵的粗陋臨摹,而是效法其「理式」(在柏拉圖的意義上)進行新的言說,哪怕這意味著與過去的文本所說的相抵牾。這也即本雅明對歷史唯物主義的態度,他的繼承者的身份不再於逐句遵從文本所說,而是直接面向自己的時代,他做著歷史唯物主義本身要做的事。

歸根結底,革命的正當性不在於符合某種關於必然性的歷史理論,而在於它本身。「因而,社會主義革命的權威性並非在過去之中,更不可能在馬克思本人的著作中,而是在其轉變性實踐的意向中,在它那永不間斷的‘起始’中。」[18]如果將歷史唯物主義視作直接的革命行動,那麼它首要的任務就不在於給出某種必然性的敘事,否則就與被他批判的資產階級意識形態別無二致;它的任務恰恰在於瓦解自身作為文本的意識形態性質,而將行動的權力交給現實的革命者。

四、 記憶與當下

本雅明對於過去的文本的態度,解釋了為什麼在《歷史哲學論綱》中拯救會與記憶牢牢綁定著。拯救要求將歷史的受難者從被遺忘中搶救出來,這並非是在試圖用另一種敘事加以整合,敘事意味著連貫性,而本雅明要求的是將其把握為斷裂的傳統,即無可輓回的廢墟。「只有通過過去和現在的徹底斷裂,通過被它們互相偏離所掏空的空間,才有可能將前者與後者猛烈地掛上鈎」。[19]這種斷裂將文本的實在內涵剝離開來,並且阻止那種樸素移情的發生,通過這種方式,文本的真理內涵在得以顯露。換言之,只有首先將過去從敘事中分離出來,才能覺醒事件的純粹個體性,而它將直接啓示當下的人們。

記憶並不僅僅是拯救的要求,「只有被救贖的人才能抱有一個完整的、可以援引的過去」,對於被遺忘者而言,現世的人作為被期待者「被賦予了一點微弱的救世主的力量」,現世的人對過去的人持有一種承諾,他要為死去的人們伸張正義。「過去已向我們反復證明,要是敵人獲勝,即使死者也會失去安全。」[20]這一思想在本雅明早期就有體現,當時霍克海默對他進行了勸誡:「過去的非正義發生了,並結束了。被殺死的真的被殺死了……如果我們認真對待那種開放式的思想,我們就必須信靠最後的審判……過去的非正義、恐怖和痛苦都是無法輓回的。」[21]事實上,儘管革命的救贖確實帶有強烈的神學性質,它不僅拯救著現世的人,同時還拯救了死去的人,但對於本雅明而言,之所以要關注那些岌岌可危的被遺忘者,主要並非出於某種神秘的泛靈論動機,他所關注的最終依然是自身的時代。

革命者的當下被極化為彌賽亞降臨的緊急狀態,從它身上看不到任何未來的可靠預兆,而只有來自那已經斷裂的傳統的啓示。當下被賦予了一點微弱的救世主的力量,而「這種力量的認領權屬於過去」。[22]那種來自過去的啓示之所以可能,是因為每個過去都曾是「當下」,本質上過去的每一個時刻都與當下一樣可以從歷史的統一體中被懸置。這也就意味著,在本雅明看來,打破歷史統一體的不僅僅是當下,還包括每一個已經過去的當下,在任何時候都有打破歷史的必然性敘事的革命的可能。正因此,過去所提供的根本不是任何行動指南手冊,而是任何時候人都可以直接面對上帝並獲得拯救這一終極的、超歷史的事實。革命者的譜系並不是連續的,他們之所以還能被置入某種譜系,僅僅是因為分享著歷史統一體的打破者這一身份。

|

| 革命的彌賽亞 |

革命者對歷史統一體的打破儘管是個體性的,但卻不是完全孤立的。對於此時的革命者而言,他並不具有對未來的信心,沒有什麼能成為革命成功的保證。但革命「是由被奴役的祖先的意象滋養的,而不是由解放了的子孫的意象來滋養的。」革命者從歷史中躍起,然而他首先躍入了過去,在他的目光中歷史事件被懸置(stillstellen)為「一種拯救的標記」(das Zeichen einer messianischen)。[23]過去的文本對於當下的革命者而言並不表現為權威,而僅僅表現為同伴,它們本質上處於一種平等的共時性而非歷時性關係之中。

「本雅明把個別事件從它直接的歷史語境中解放出來,從而為它融入一種具有潛在爆炸性的新的歷史形式語境提供了可能。」[24]這也是他對歷史唯物主義文本的態度。過去的革命經驗並不能直接運用於現實,時間長河中排布的眾多時代,它們都以同等姿態承受著各自的災難並且面向救贖。過去的理論與革命者對它的詮釋,無論哪方都不具有最終的權威性。面對歷史唯物主義文本,作為批評家的革命者不應當全盤接受其敘事,而是如它那樣承擔起當下這一時刻的全部重任,並且製造出自己的文本。由此他便製造了供兩個有限文本進行對話的場域,它們「相互補充、相互妥協,而最終臻於和諧」。通過這種方式,以當下的詮釋文本為載體,革命者因此得以將真理的火焰納入其時代,這並不意味著由此就能獲得救贖,但依舊可以使其文本作為行動成為打破歷史統一體的切口。

結語

總而言之,本雅明對歷史唯物主義的詮釋分為三個步驟:

首先,將其還原為有限的、受制於時代的文本,這意味著它所說的內容無法完全適用於當下,但與此同時,其真理內涵反而被彰顯了,並且使我們受益。

其次,這一真理內涵本質上不能被說出,而是直接地體現在歷史唯物主義文本的言說行動本身之中,這種行為的本質是對自己時代的直接負責。

最後,當下的革命者要想把握到這一真理內涵,必須扎根於自己的時代,對文本進行「既破壞又創造」的詮釋,在當下與過去的差異中,製造出可以同樣作為行動而打破歷史統一體的革命理論。

在本雅明的詮釋中,我們便把握到了將歷史唯物主義從其困境中解救出來的契機,或者說,是運用歷史唯物主義將我們從自己的困境中解救出來的契機。歷史唯物主義被定位為文本,它的真理性並不在它所陳述的歷史的必然進程及其各個階段,而在於它作為一個行動所具有的爆破性力量。面對「歷史唯物主義本身是否是受社會存在所決定的社會意識」這一自我指涉的難題,歷史唯物主義的回應方式是將其勇敢地承擔下來,使自身的文本性質在悖謬中公之於眾,從而迎接革命者的批評。歷史唯物主義預示了作為文本的自身的消亡,唯有此隱含在其中的真理內涵才得以被彰顯。

在資本主義秩序幾乎掌控全球的當代,革命似乎變成了一個遙遠的詞語。這需要我們不斷重啓對歷史唯物主義的詮釋。與此同時,被重啓的還有對包括本雅明在內無數馬克思主義者的詮釋。它們都見證了各自時代的深重苦難與拯救契機,對於它們而言最好的結局或許是作為柴薪被付之一炬,在火焰中,當下的人們得以尋獲屬於他們的革命理論。

注釋

- 阿倫特編:《啓迪:本雅明文選》,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第22頁

- 理查德·沃林:《瓦爾特·本雅明》,吳勇立、張亮譯,江蘇人民出版社,2017年,第3頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第38頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第270頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第268、269頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第271頁

- 斯台凡·摩西:《歷史的天使》,梁展譯,華東師範大學出版社,2017年,第5頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第269、276頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第271、276頁

- 理查德·沃林:《瓦爾特·本雅明》,吳勇立、張亮譯,江蘇人民出版社,2017年,第81頁

- 本雅明:《評歌德的<親和力>》,王炳鈞、劉曉譯,北京師範大學出版社,2016年,第3頁

- 曹雷雨:《瓦爾特·本雅明:歷史斷片與文學批評》,轉引自《生產第7輯:生命政治:福柯、阿甘本與埃斯波西托》,汪民安、郭曉彥主編,江蘇人民出版社,2011年,第255頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第85、89、87頁

- 斯台凡·摩西:《歷史的天使》,梁展譯,華東師範大學出版社,2017年,第143頁

- 《馬克思恩格斯全集(第二版)》第46卷,人民出版社,1979年,第45頁

- 本雅明:《德意志悲苦劇的起源》,李雙志、蘇偉譯,北京師範大學出版社,2013年,第41頁

- 見斯台凡·摩西:《歷史的天使》,梁展譯,華東師範大學出版社,2017年,第78頁

- 伊格爾頓:《瓦爾特本雅明——或走向革命批判》,郭國良、陸漢臻譯,商務印書館,2015年,第90頁

- 伊格爾頓:《瓦爾特本雅明——或走向革命批判》,郭國良、陸漢臻譯,商務印書館,2015年,第56頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第267、266、268頁

- 轉引自理查德·沃林:《瓦爾特·本雅明》,吳勇立、張亮譯,江蘇人民出版社,2017年,第36頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第266頁

- 《啓迪:本雅明文選》,阿倫特編,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第272、275頁

- 理查德·沃林:《瓦爾特·本雅明》,吳勇立、張亮譯,江蘇人民出版社,2017年,第246頁

參考文獻

- 阿倫特編. 啓迪: 本雅明文選. 張旭東, 王斑譯. 生活·讀書·新知三聯書店, 2014

- 本雅明. 德意志悲苦劇的起源. 李雙志, 蘇偉譯. 北京師範大學出版社, 2013

- 本雅明. 評歌德的《親和力》. 王炳鈞, 劉曉譯. 北京師範大學出版社, 2016

- 理查德·沃林. 瓦爾特·本雅明. 吳勇立, 張亮譯. 江蘇人民出版社, 2017

- 伊格爾頓. 瓦爾特本雅明——或走向革命批判. 郭國良, 陸漢臻譯. 商務印書館, 2015

- 斯台凡·摩西, 歷史的天使. 梁展譯. 華東師範大學出版社, 2017

- 汪民安、郭曉彥主編. 生命政治: 福柯、阿甘本與埃斯波西托. 江蘇人民出版社, 2011

- 馬克思恩格斯全集(第二版)第46卷. 人民出版社, 1979

往期相關文章

關注公眾號(Polis2016),回覆以下關鍵詞,收看往期精彩內容

加入我們|政治哲學|自由主義|女性主義|資本主義|愛國主義|民族|法律|宗教|道德|契約|革命|獨裁|選舉|意識形態|公民社會|中國古典|中國近代|中國政治|美國政治|歐洲政治|希臘羅馬|中世紀|現代性|全球化|柏拉圖|亞里士多德|馬基雅維利|霍布斯|洛克|盧梭|莎士比亞|康德|黑格爾|尼採|馬克思|福柯|韋伯|葛蘭西|巴特勒|阿倫特|羅爾斯|斯金納|施米特|阿甘本|嚴復|梁啓超|影視|測試|課程介紹|書單|書評|學術歌單|政治電影片單

留言

張貼留言